Rugby

Tutti i mali del rugby italiano. Le ragioni di un limbo eterno e un salto di qualità solo agognato

Si è conclusa in anticipo la Rugby World Cup dell’Italia ed è stato un Mondiale senza infamia e senza lode. La sufficienza è stata conquistata visto che si è raggiunto il risultato minimo, cioè battere Namibia e Canada, ma sicuramente l’Italia che torna dal Giappone conferma che il salto di qualità atteso da 20 anni è ancora lontano dall’essere compiuto. E la realtà è ben lontana dalla frase del presidente federale Alfredo Gavazzi, che qualche giorno fa ha dichiarato che quello ai Mondiali è “il miglior risultato di sempre della Nazionale: abbiamo fatto 12 punti, con uno score di +20”.

Un dato sulla carta reale, ma con il numero 1 del rugby italiano che dimentica che due punti sono figli del pareggio a tavolino ottenuto con gli All Blacks, dove una sconfitta senza bonus era il risultato più plausibile, e così anche la differenza punti di +20 è falsata dalla cancellazione della partita contro la Nuova Zelanda. A ciò si aggiunga che, oggettivamente, le due squadre meno forti del girone, cioè Canada e Namibia, sono state le peggiori mai affrontate dall’Italia a un Mondiale. Anche il Canada era solo la lontana controfigura di quello che ha perso di misura (22-18) quattro anni fa contro gli azzurri in Inghilterra.

Quello che è, ancora una volta, emerso dalla spedizione giapponese è che l’Italia vive in un limbo da vent’anni, cioè da quando gli azzurri sono entrati nel 6 Nazioni. La differenza con le migliori nazionali al mondo non solo non si è accorciata, ma si è addirittura ingigantita, mentre alcune “piccole” sono cresciute, arrivando anche a qualificarsi per i quarti di finale, come il Giappone, mentre l’Italia per il nono Mondiale di fila non va oltre la fase a gironi. Ma quali sono le cause di questa incapacità di crescere di un movimento che, dopo l’exploit del 2007, sta avendo anche un tracollo mediatico (i diritti dei Mondiali sono stati assegnati, solo parzialmente, all’ultimo e per i vari campionati trovare un’emittente interessata è un’impresa titanica ormai), con lo storytelling dello sport ricco di valori, del terzo tempo e della sportività che sta diventando logoro e stantio?

La prima colpa arriva da lontano, proprio da quel 2000, quando l’Italia entrò nel 6 Nazioni. E che dal movimento venne visto come un traguardo raggiunto, invece che come uno stimolo per crescere ancora. Da allora è mancata una programmazione a lungo respiro, si sono susseguiti a livello di nazionale una serie infinita di tecnici che provenivano da scuole rugbistiche molto diverse, che hanno sempre avuto poco spazio d’azione all’interno dell’intero alto livello (dalle nazionali giovani al massimo campionato italiano, arrivando negli ultimi anni alle Accademie e al Pro 14) e che, dunque, hanno potuto fare poco o nulla e – nel migliore dei casi – hanno potuto solo abbozzare un lavoro a lungo termine (vedi John Kirwan o Nick Mallett), ma poi sono stati messi da parte con l’illusione di un nuovo Messia che trovasse la ricetta miracolosa.

Poi c’è stata la questione Accademie. Da un decennio, infatti, i migliori prospetti giovanili vengono tolti ai club d’appartenenza e mandati a “crescere” nell’Accademia federale. Prima solo Under 20, poi sono arrivate anche le Accademie Under 18 e i Centri di formazione Under 16. Accademie (un carrozzone statalista arrivato a contare oltre 50 strutture) che in un decennio sono costate milioni di euro, ma cosa hanno prodotto? In Giappone su 31 convocati solo 12 avevano il famoso asterisco, cioè quel simbolo che segnala che sono stati membri dell’Accademia federale. Di contro 9 giocatori erano di formazione non italiana, cioè sono cresciuti rugbisticamente all’estero. Tradotto, in dieci anni l’Accademia è costata milioni e ha prodotto solo poco più di un terzo degli azzurri convocati alla Rugby World Cup. Basti pensare che contro il Canada l’Italia ha schierato sia una seconda linea, sia una terza linea sia una mediana completamente formata da giocatori non cresciuti rugbisticamente in Italia.

Non solo, perché l’attuale dirigenza federale guidata da Alfredo Gavazzi ha sempre puntato (anche in campagna elettorale) sulle Accademie e i Centri di formazione giovanili, per poi fare un paio di anni fa una veloce retromarcia quando i bilanci federali si sono riscoperti in rosso (oltre 1 milione di euro). Sì, perché oltre a una gestione sportiva fallimentare (l’Italia non vince nel 6 Nazioni dal 2016, ndr.) c’è stata anche una gestione economica tragica. Che ha portato il Coni a obbligare Gavazzi a rimettere mano ai conti, tagliando appunto le Accademie, riducendo gli investimenti e, di fatto, bloccando l’intero movimento da almeno un biennio.

Una crisi economica figlia anche della gestione delle due franchigie della Guinness Pro 14, che costano circa 10 milioni di euro l’anno alle casse federali. E se Treviso, privata, sta ottenendo buoni risultati in campo (ha raggiunto un anno fa i playoff per la prima volta) e ha fornito in Giappone praticamente il 50% dei giocatori (15 su 31), le Zebre arrivano da un paio di fallimenti economici che hanno obbligato Alfredo Gavazzi a renderla nuovamente una franchigia federale due anni fa, con il conseguente aumento dei costi di gestione che drenano fondi all’intero movimento. A ciò si aggiunga che, salvo rare e fortunate eccezioni (pensiamo a Monty Ioane o Dewaldt Duvenage), in questi anni di Celtic League Treviso e Zebre si sono riempite di stranieri mediocri che non hanno fatto fare il salto di qualità alle franchigie, togliendo di contro spazio ai giocatori italiani.

Poi, nel più classico mantra italiano, squadra che perde non si cambia. Da anni, infatti, nei ruoli chiave della Federazione Italiana sono stati confermati personaggi che non hanno portato i risultati richiesti. Eppure sono stati di volta in volta riconfermati, magari spostati di ruolo, ma mantenuti a libro paga del movimento. Da Franco Ascione, responsabile tecnico dell’intero movimento, a Carlo Checchinato, passato da team manager a responsabile marketing, arrivando ai diversi tecnici federali che per anni hanno raccolto sconfitte venendo spostati – come in uno scacchiere dell’assurdo – da una nazionale juniores all’altra, o venendo promossi a tecnici della franchigia federale, per poi tornare magari a qualche altro ruolo tecnico in Federazione. Senza che mai nessuno abbia pagato per i fallimenti sportivi e tecnici degli ultimi 20 anni.

A evidenziare, poi, la miopia dell’attuale dirigenza rugbistica italiana ci sono due altre realtà che sono state troppo a lungo (e ancora sono) ignorate. Da un lato il rugby femminile, in crescita in tutto il mondo, che da noi ci ha regalato molte soddisfazioni (spesso è la nazionale più vincente al 6 Nazioni), ma che fatica ad avere il giusto rispetto. Basti pensare che un anno fa, alla vigilia dei Mondiali femminili in Irlanda, l’Italia si trovò a non disputare alcun test match, arrivando all’appuntamento iridato palesemente impreparata rispetto alle avversarie. Poi c’è il rugby 7s, da sempre ai margini dei progetti federali, ma che dal 2016 è sport olimpico. Ed è noto a tutti come gli sport olimpici godano di una visibilità (e di un ritorno economico) incredibile se partecipano ai Giochi (pensiamo al boom del curling in Italia nel 2006), eppure da sempre la Fir non ha investito nulla sul rugby a sette.

Infine, perché la colpa non è sempre solo di chi è al comando, il rugby italiano paga anche la sua dirigenza a livello di club, dal Top 12 alla Serie C. In questi anni, infatti, molti club non hanno fatto nulla per cambiare lo status quo del rugby italiano, si sono accontentati di piccole promesse e hanno continuato a votare e rivotare gli stessi dirigenti federali che avevano fallito negli anni precedenti (e nel frattempo, dal Top 12 in giù, i campionati nazionali hanno perso di peso, valore tecnico e interesse). Se a ciò si aggiunge che a causa delle carenze economiche (ma anche di voglia di crescere e progettare) i club (anche più titolati) si basano ancora principalmente sul volontariato, sul rugby pane e salame, sui genitori senza esperienza che fanno da tecnici del minirugby i problemi si capisce che sono troppi. Nel rugby italiano, di base e federale, mancano manager illuminati, magari provenienti da altre realtà industriali o sportive, che sappiano programmare nel lungo periodo, tenendo a bada i conti (e parliamo comunque della seconda o terza federazione sportiva più ricca d’Italia) e facendo crescere l’intero movimento, con un occhio di riguardo all’alto livello, ma senza sacrificare il rugby di base.

E qui torniamo anche allo storytelling stantio e pericoloso che è tipico di uno sport autoreferenziale. I dirigenti devono essere ex giocatori, per parlare di rugby bisogna aver mangiato fango fin dalla tenera età, con quell’alone leggendario che ammanta gli ex capitani o coloro che hanno vestito maglie importanti. Eppure, quando si parla di guidare un movimento da 45 milioni di euro, quando si parla di marketing, di comunicazione, di gestione economica, allora servono manager e dirigenti capaci, poco importa se hanno o meno giocato. Come diceva Gianni Brera, non serve essere un cavallo per scrivere di ippica.

Ma per far vincere il rugby azzurro non basta cambiare ct come dopo ogni Mondiale fallimentare, ma bisogna avere il coraggio di cambiare l’intera sistema rugby italiano. Facendo piazza pulita di chi ha portato l’ovale azzurro in questa situazione e dando fiducia a chi ha idee e progetti nuovi, facce nuove e la voglia di far uscire, finalmente, l’Italia da questo limbo eterno.

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

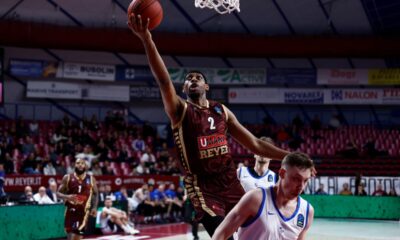

Foto: Luigi Mariani – LPS